Pourquoi l’eau courante et pure, méandrant dans un écrin de végétation entretenue, est-elle si appréciée ? Certains paysages feraient l’objet d’archétypes, « c’est-à-dire des formes héritées universellement présentes dont l’ensemble constitue la structure de l’inconscient » (Jung, 1953). Les cours d’eau s’y prêtent particulièrement, à tel point que les experts, les gestionnaires et les praticiens y perdent leur savoir-penser technique et scientifique lorsqu’ils y interviennent. Bien souvent, mieux que les vaines conclusions issues des études scientifiques, l’imaginaire poétique et artistique rend compte des attitudes à l’égard des écosystèmes aquatiques, comme si ces derniers réveillaient des aptitudes naïves, spontanées et enfantines chez celui qui rêve trop de l’eau.

La relation de l’eau à la mort est intime. Anaximandre n’estimait-il pas que les choses retournent à ce dont elles sont sorties (Fragments, A.9) ? Il n’y a pas loin pour franchir la menue distance qui sépare l’anéantissement quotidien du soleil, l’échouage de l’esquif ou la mort humaine : « Epoux solaire de toute roche liquéfiée / à la limite de l’absence / tu as cette physionomie (…) / de bateau qui va sombrer » (Caroutch, 1972). Les motifs de l’enlisement et de l’engloutissement procèdent d’observation quasi-quotidienne de l’eau absorbant et enfantant le soleil : « (…) tes yeux / S’agrandissent / De tous les espaces noyés / Soulèvent de la nuit tous les soleils / Engloutissent tous les mâts / Renferment leur transparence (…) ». (Ouvrez la mort, in Antonin, 1973). Mais, plutôt que le soleil, le premier mort s’apparente à la lune parce qu’elle disparaît du ciel nocturne pendant les trois jours de son renouveau…

Même si les réseaux métaphoriques sont fatalement enchevêtrés et indissociables, les voies les plus empruntées de l’eau noire peuvent être distinguées, en particulier celle de la mort acceptée, souvent figurée par un corps (simple bois flottant ou barque funèbre) à la dérive dans une eau courante – complexe de Charon – et celle de la mort désirée, dont le motif est attaché au corps englouti par une eau calme et profonde – complexe d’Ophélie.

L’eau mortifère

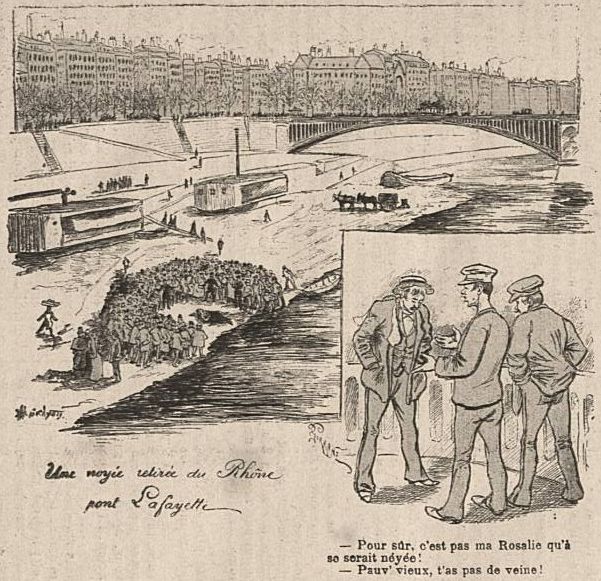

Emaz (1997) souligne la direction du mouvement, l’inclinaison de la vie : « Pas plus de honte que de refuge. / Comme si personne ne pouvait dévier, empêcher. / Mauvaise pente. / dans le charroi d’os et de terre / sans livre / tout va / au fond ». Les eaux lourdes, denses et lentes évoquent le mieux les figures du retour : nombre de personnes s’y jettent. La presse quotidienne regorge de « désespérés ». Ainsi, dans un article intitulé « Le mystère du lac de Laffrey est éclairci » (Le Dauphiné Libéré, 22 juin 1926), le maire de Saint-Théoffrey exprima une indignation dépourvue d’empathie : « Pourquoi (…) viennent-ils [les désespérés de la vie] se noyer à Saint-Théoffrey. Ils vont – c’est la mode nouvelle – se jeter dans le lac de Laffrey, et la brise légère pousse leur cadavre vers la route de Laffrey à La Mure, au point dénommé l’Eboulée ». Guère plus compatissant, le journaliste d’ajouter : « Même après leur mort, les désespérés trouvent le moyen d’être désagréables à leurs concitoyens et d’encombrer la voie publique, ainsi qu’il advint avant-hier et hier, à Petit-Chet ».

Dans le paysage gracquien, le domaine des eaux funèbres est omniprésent et son impression s’exerce non seulement sur les personnages, mais sur leur destinée, sur la dramatique des récits. Immobiles, stagnantes ou silencieuses, les eaux mortes suscitent le sentiment de fatalité hostile tant elles tendent à unir leur destin à celui de l’homme. Par exemple, elles remplissent La Presqu’île (Gracq, 1970) : « flaque de silence », « eau noire », « eau dormante », « silence d’étang noir », « mares songeuses, endormies ». Alliées au silence et à l’immobilité, les eaux lourdes et noires participent d’une atmosphère onirique et menacent les personnages d’un sommeil éternel. Elles ont une profondeur significative et sont ainsi pourvues d’un curieux pouvoir d’engloutissement. A l’arrière-plan de ces apparitions répétées, le thème de la noyade s’affirme.

Quand on dérive au large de la roche, même au milieu d’une chaude après-midi, il tombe sur les épaules un froid malsain ; l’envie de plonger dans cette eau où infusent à plat, sous le couvert surélevé des hêtres, les petites feuilles brunes en forme de navette, ne vient pas plus que de plonger dans le Tartare. On dit que la profondeur de la rivière, à son pied, égale exactement la hauteur de la roche : moins fréquenté de beaucoup, heureusement, que le Pont des Suicides, je ne connais pas de lieu qui semble mieux fait pour s’y noyer » (Gracq, 1976).

Le complexe d’Ophélie

Avec le complexe d’Ophélie, la mort aquatique apparaît sous une forme renouvelée : « (…) le fétu emporté par le ruisseau est l’éternel symbole de l’insignifiance de notre destin » (G. Bachelard, 1942). Ce fétu, c’est Ophélie qui apparaît dans Hamlet, une pièce écrite par Shakespeare en 1601. Il ne s’agit pourtant que d’un personnage secondaire amoureux du héros, faible psychologiquement, qui sombre peu à peu dans la folie. Selon la reine Gertrude, elle meurt noyée en cueillant des fleurs, mais Shakespeare laisse planer un doute. Est-ce un suicide ou un accident ?

« Un saule croît qui penche au-dessus d’un ruisseau / Et mire dans les eaux ses feuilles argentées. / C’est là qu’elle s’en vint sous de folles guirlandes, / Pâquerette, coucou, ortie et cette fleur / Qui dans le franc parler de nos bergers reçoit / Un nom grossier, mais que nos pudiques fillettes / Nomment patte-de-loup. Là, elle s’agrippait / En voulant accrocher aux branches retombantes / Sa couronne de fleurs, quand un méchant rameau / Casse et la précipite avec ses gais trophées / Dans le ruisseau pleurant. Sa robe se déploie / Et la soutient sur l’eau telle qu’une sirène ; / Elle chantonne alors des bribes de vieux airs, / Comme ne se rendant compte de sa détresse, / Ou comme un être qui serait trouvé là / Dans son propre élément. Mais ce ne fut pas long. / Ses vêtements enfin, lourds de ce qu’ils ont bu, / Entraînent la pauvrette et son doux chant expire / En un vaseux trépas… » (Shakespeare, Hamlet, IV, 7)

Image forte du suicide féminin, cette citation est fondatrice d’un mythe littéraire et sert d’ancrage au complexe culturel dit d’Ophélie. Si La grenouille a pu être vue comme « une naine amphibie, une Ophélie manchote » (Ponge, 1962), la présence d’un corps inerte dans une eau morte facilite malgré tout l’accès à ce motif. « C’est l’eau rêvée dans sa vie habituelle, c’est l’eau de l’étang qui d’elle-même « s’ophélise », qui se couvre naturellement d’êtres dormants, d’êtres qui s’abandonnent et qui flottent, d’êtres qui meurent doucement » (G. Bachelard, 1942). L’eau devient alors le cosmos de la mort ; l’ophélisation lui devient substantielle. Près de l’eau, tout incline à la mort : cet élément communique avec toutes les puissances de la nuit et de la mort. Un cliché de Delphine Balley (photo) s’en est fait l’écho. Avec sa photographie – la neuvième dans une série de quinze intitulée « Histoire vraies » –, cette artiste met en image une jeune paysanne qui a été retrouvée noyée dans le ruisseau du Lys. La tête de la victime baigne dans une eau calme, à proximité d’un gros morceau de bois mort ; à l’arrière plan, un arbuste tombé barre le cours d’eau de part en part. Ainsi, le lien de ce complexe au végétal est fort. De même, c’est par un bouquet qu’Odilon Redon a rendu son Ophélie (1905-1908) conservée à la National Gallery de Londres. Ce n’est qu’une maigre branche d’un arbrisseau de la berge qui rattache encore à la vie terrestre celle (1844) d’Eugène Delacroix, conservée au musée du Louvre (photo).

Un désir de néant, d’anéantissement est à l’œuvre. Il est particulièrement sensible dans le suicide féminin (celui d’Ophélie bien sûr, mais aussi – et plus nettement encore – chez Loreleï). Ce qui a été vu et chanté, la lune, le soleil ou le monde, est emporté dans la dérision : « Ciel ! Amour ! Liberté ! Quel rêve, ô pauvre Folle ! / Tu te fondais à lui comme une neige au feu : / Tes grandes visions étranglaient ta parole / – Et l’infini terrible effara ton œil bleu ! » (Ophélie, 15 mai 1870). Selon les poètes, cette mort n’est ni forcée, ni malheureuse. Mourir de cette façon a parfois paru irrésistible : « Ophélie, Ophélie / Ton beau corps sur l’étang / C’est des bâtons flottants / A ma vieille folie » (Laforgue, 1887, Moralités légendaires). Et à chaque fois, Ophélie et les débris ligneux sont assimilés par une anthropomorphisation spontanée.

« Les YEUX FERMES sous les feuilles fraîches de ses troènes, le chemin d’eau m’emportait chaque après-midi à reculons comme une Ophélie passée dans sa bouée de fleurs, dissolvant lentement du front les clôtures molles. (…) L’ombre de la forêt sur la rivière mêlait à l’eau noire une douce tisane de feuilles mortes et d’oubli » (Gracq, 1946).

L’enlisement et l’engloutissement aquatique

Un corps flottant sur une eau dormante rend le milieu mortifère. Il en fait le lieu de l’enlisement, un passage vers une prison liquide où l’espace et le temps se dilatent à l’infini, que ce soit dans le bas-relief en bronze (1876) dû à Auguste Préault et disponible au musée d’Orsay, dans La Jeune Martyre (1855) de Paul Delaroche au Louvre, ou dans l’huile sur toile intitulée Ophelia (1883) peinte par Alexandre Cabanel. Dans les années 1850, quelques symbolistes ont offert des images pleines d’une poésie morbide. Davantage que dans le naturalisme, leur œuvre misait sur des paysages visionnaires et des représentations ambiguës. Une grille végétale et une eau stagnante piégeaient l’espace en l’immobilisant. Le bois y était fréquemment présent, dans presque toute l’œuvre de Bresdin, chez Hébert, Millais, ou encore chez Hunt. Les hommes errent seuls dans un univers écrasé de pessimisme où le végétal est hostile et le minéral stérile.

C’est dans l’eau que s’achève la boucle : « Je suis le maître / D’un bateau / Qui n’est pas mien / Et qui s’enfonce / Corps et biens » (Seconde Traversée, in Balinec, 1991). Nés de l’argile, c’est-à-dire d’un mélange de terre et d’eau, les hommes retournent à l’argile, avant de revenir à l’eau des commencements : « Entre tes cheveux ruissellent / Fluides les gouttes d’eau réunies à nouveau / Et tu repars / Les deux bras en pointe sur ton corps tout droit / Te retrouver au fond de l’eau » (Plongeon, in Auzias, 1966). De fait, l’absorption par l’eau fascine ; et dès l’Antiquité des curiosités naturelles ont été diffusées par le texte : « Ctésias rapporte qu’il y a aux Indes un étang appelé Sila, où rien ne surnage et où tout s’enfonce ; Caelius dit que chez nous, dans l’Arverne, les feuilles mêmes s’enfoncent ; et, selon Varron, les oiseaux que leur vol y a portés meurent » (Pline l’Ancien, H.N., I, 18).

Tout objet susceptible d’empathie réveille le motif de l’engloutissement. Ce peut être un tronc noyé, ou un animal aussi inattendu soit-il…

« Je ressens la fraîcheur de l’eau noire contre leurs flancs [quatre ragondins], ce mouvement trouble et d’amitié pure. De là, on peut aller jusqu’à rêver cet enveloppement total autour des poissons. D’autant que nulle part le fond de l’étang n’est visible. Il n’est connu qu’au plus fort de l’été, crevassé après le recul d’une zone limoneuse et nocturne. Il y a là peu de lumière, peu de végétation : seulement les centrales de filtrage d’énormes bivalves. J’aurais envie de m’y enfoncer graduellement, sans pour autant oser une fin réelle. Virginia Woolf est allée au bout de cet accueil. Il faut comprendre sa mort prodigieuse » (Gloaguen, 1992).

La noyade est également le signe d’un éveil à une autre réalité puisqu’elle rend la connaissance accessible. Aussi les thèmes de l’enlisement et de la dissolution peuvent-ils être distingués. Si l’enlisement reste l’expression d’un « manque d’être », la dissolution s’avère salutaire et dynamique en ce sens qu’elle accomplit un désir de communion avec le cosmos. Selon le thème, la qualité de la mort varie, tout comme diffèrent ce qui est volontaire et ce qui est subi.

La dissolution et la fusion dans l’eau

En langage alchimique, la première grande opération est la putréfaction, la dissolution du sujet en une matière première, limoneuse et visqueuse : « J’ai vu fermenter les marais énormes, nasses / Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan ! » (Le Bateau Ivre, 1871). Rimbaud a développé à plusieurs reprises le thème du pourrissement qui précède la dissolution : « J’aime autant, mieux, même, / Pourrir dans l’étang, / Sous l’affreuse crème, / Près des bois flottants » (Les Amis, in Comédie de la Soif, mai 1872). De même, plus récemment : « Avant que ne tombent / Les jours, les fleurs, dans l’argent terni / Des miroirs, toutes surfaces réfléchissantes, / Là où peu à peu se dissoudraient / Leurs vieux visages » (Le futur du noir, in Adelen, 2002).

Dans l’Ophélie de Millais (1851), l’eau profonde s’apprête à « digérer Ophélie que sa robe apparente à une chrysalide » (Soubiran, 2002). Paradoxalement, l’eau semble boire Ophélie. Le désir de fusion avec la matière, de faire corps avec elle, est vif quand il s’agit d’eau : « Quelquefois il m’a semblé que j’y [le long des routes] poursuivais le règne enfin établi d’un élément pur – l’arbre, la prairie, le plateau nu à perte de vue – afin de m’y intégrer et de m’y dissoudre « comme une pierre dans le ciel » pour reprendre un mot d’Eluard qui m’a toujours laissé troublé » (Gracq, 1992). De même, la poésie de Caroutch (1972) a souvent été attirée par les « dormeurs enfouis sous la rivière », ceux qui ont su abolir « le lancinant écart / entre l’eau dormante / et la plaie jamais refermée ». Chez elle encore, ce motif du « spectre flottant des eaux » qui nous poursuit si longtemps « que nous sommes devenus fontaines »…

Le suicide a pu être appréhendé comme une ultime quête du plaisir ou du bonheur. L’abandon à l’eau et à ses courants produit une grande jouissance. Possédé par l’eau, on oublie le corps pour devenir pensée et ne faire qu’un avec l’objet de son désir. Songeant à l’adieu de celui qu’elle aime – Radamès –, Aïda évoque ainsi le suicide : « Les flots du Nil rapide, pour jamais / M’offrent la tombe et la paix, / Et l’oubli de moi-même » (Verdi, 1871). Plus qu’à une régression et à un mode élémentaire d’existence, mourir dans l’eau conduit à une extinction qui semble définitive, qui élimine toute possibilité d’un retour dans le circuit cosmique. Ainsi, les libations pour les défunts ont pour objet la fin des souffrances et l’apaisement en provoquant une mort totale. Cette désintégration, cette perte de l’être dans la totale dispersion, possède une certaine poésie. La mort dans l’eau a suscité l’intérêt de nombreux auteurs. L’amour lui-même est une eau romantique, une irrésistible force liquide qui ne semble céder qu’au terme d’un retour dans le milieu aquatique.

« Des eaux merveilleuses / ondulent sous mes yeux : / et tous mes sens / ne me font voir qu’elles, / ces ondes mouvantes délicieuses !… / Puisqu’elles ont brouillé mon visage, / je brûle à présent moi-même / de rafraîchir dans le flot / l’ardeur qui me consume… / Moi-même, tel que je suis, / je veux sauter dans l’onde : / oh ! puissent ses vagues / me rouler bienheureusement, / puisse mon désir disparaître / dans le flot !… » (Wagner, Siegfried, III, 3).

En effet, l’immersion supprime les formes, les signes et les événements : rien ne lui survit. « L’immersion équivaut, sur le plan humain, à la mort, et sur le plan cosmique, à la catastrophe (le déluge) qui dissout périodiquement le monde dans l’océan primordial » (Eliade, 1964). L’immersion dans l’eau symbolise la régression dans le préformel :

« Je jure ceci : à quoi lui serviront sa force, sa beauté et ses belles armes, quand tout cela sera couché au fond de mon lit, sous la boue ? Et, lui-même, je l’envelopperai de sables et de limons, et les Akhaiens ne pourront recueillir ses os, tant je les enfouirai sous la boue. Et la boue sera son sépulcre, et quand les Alhaiens voudront l’ensevelir, il n’aura plus besoin de tombeau ! » (Iliade, XXI).

Avant toute régénération ou renaissance, l’immersion consiste en une dissolution des formes qui s’assimile à une réintégration dans le mode indifférencié de la préexistence. « C’est le monde de l’eau où tout ce qui vit est en suspension, où commence le royaume du sympathique, l’âme de tout ce qui vit, où je suis inséparablement et ceci et cela, et ce moi-ci et ce moi-là où je fais en moi l’expérience de l’autre, et où l’autre m’éprouve comme étant un moi » (Jung, 1965). Selon Eliade (1964), l’eau tue le mort, elle le dissout en abolissant définitivement ce qui reste de sa condition humaine et en le solidarisant avec les semences. « Dans l’humble murmure des eaux / Tout s’éternise » (Lueur, in Boulic, 1999).

Par sa traversée et sa descente, Ophélie suggère le passage d’un monde à l’autre à travers son propre sacrifice. Dans nombre d’œuvres, l’état extatique d’Ophélie indique que la mort de la vierge va purifier l’eau, lui rendant « la propriété de la substance féminine dissoute » (Bachelard, 1942). En s’unissant à l’eau crépusculaire, elle incarne le principe féminin originel et se transcende en archétype de la mère fertile. Cette eau représente tout à la fois la profondeur maternelle, le lieu de la renaissance et l’inconscient sous ses aspects positif et négatif (Jung, 1953).

Au total, nos relations à l’environnement semblent empruntes de motifs partagés. En effet, le dispositif juridique français, les usages élaborés par les communautés locales ou encore les pratiques de gestion les plus largement préconisées trahissent des modalités d’appréhension archétypale. Pour expliciter cette notion, Jung a d’ailleurs recouru à une comparaison d’ordre aquatique.

Les archétypes sont précisément comme des lits de rivières, que l’onde a délaissés, mais qu’elle peut irriguer à nouveau après des délais d’une durée indéterminée. Un archétype est quelque chose de semblable à une vieille gorge encaissée, dans laquelle les flots de la vie ont longtemps coulé. Plus ils ont creusé ce lit, plus ils ont gardé cette direction et plus il est probable que tôt ou tard ils y retourneront (Jung, 1965).

Quand il s’agit de milieux aqueux, force est de constater que le rationnel et l’irrationnel cohabitent de manière étroite.

Voici quelques références bibliographiques :

Adelen A. (2002) – Soleil en mémoire. Creil, Dumerchez, 145 p.

Antonin A. (1973) – La mort fond au matin. Bagnols, Guy Chambelland, 62 p.

Auzias J.-M. (1966) – Pour nous crever les yeux … La Bastide d’Orniol, Guy Chambelland, 91 p.

Bachelard G. (1942) – L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière. Paris, José Corti, 221 p.

Balinec Y. (1991) – Ponderales. Editions An Amzer, n.p.

Boulic J.-P. ( 1999) – Seul un silence médite. Charlieu, La Bartavelle éditeur, 99 p.

Caroutch Y. (1972) – La voie du cœur de verre. Paris, Librairie Saint-Germain-des-Prés, 195 p.

Eliade M. (1964) – Traité d’histoire des religions. Paris, Payot, 393 p.

Emaz A. (1997) – Boue. Montolieu, Deyrolle, 109 p.

Gloaguen A. (1992) – La folie des saules. Quimper, Calligrammes, 62 p.

Gracq J. (1992) – Carnets du grand chemin. Paris, José Corti, 308 p.

Gracq J. (1976) – Les eaux étroites. Paris, José Corti, 75 p.

Gracq J. (1970) – La presqu’île. Paris, José Corti, 251 p.

Gracq J. (1946) – Liberté grande. Paris, José Corti, 124 p.

Jung C. G. (1965) – L’âme et la vie. Paris, Buchet/Chastel, 415 p.

Jung C. G. (1953) – Métamorphoses de l’âme et ses symboles. Genève, Georg, 770 p.

Ponge F. (1962) – Pièces. Paris, Gallimard, 193 p.

Soubiran J.- R. (2002) – « La représentation du marais dans l’imaginaire graphique et pictural symboliste », dans Aux rives de l’incertain. Histoire et représentation des marais occidentaux du Moyen Age à nos jours. Paris, Somogy, p. 161-178.

Travail absolument passionnant, d’une grande finesse et richesse. C’est un plaisir de lire des analyses de cette qualité.